この記事では、株式の信用取引についてわかりやすく解説し、

- 信用取引ってなに?

- クロス取引ってなに?

- どんなリスクがあるの?

- お金はかかるの?

というような疑問を解決します!

信用取引ってなに?

まず信用取引とは何かをわかりやすく説明します。

信用取引=お金や株を借りて取引するできる仕組み

信用取引とは、わかりやすく言うと以下の2つのことができるようになる取引のことです。

- 証券会社からお金を借りて所持金以上の株の買う

- 証券会社から株を借りて持っていない株を売る

これにより自分の持っている資金以上に大きな取引ができるようになるのです。

ただし、当然ですが取引で利益が出ようが損をしようが、借りた分は返さなければいけません。

信用取引とは対照的に、自分の株やお金のみで行う取引のことを現物取引といいます。

| 現物取引 |

|---|

| 自己資金や自分の持っている資産(株式、通貨、暗号資産など)で行う取引。 |

| 信用取引 |

| 証券会社や交換業者から資金や資産(株式、通貨、暗号資産など)を借りて行う取引。借りた分は返さなければならない。 |

すべての株が買えるわけじゃない

信用取引は現物取引とは違い全ての銘柄を開けるわけではありません。

例えば、次のような条件に当てはまる銘柄は取引できません。

- 非信用銘柄

- 証券取引所が指定していない

- 取引量が少ない

- 上場直後などで取引実績が少ない

- 整理銘柄・監理銘柄

- 上場廃止になる可能性がある「整理銘柄」

- 経営状況に大きな心配がある「監理銘柄」

- 証券会社が独自に信用取引を禁止している銘柄

- 証券会社独自の基準に満たないため規制中

- 証券取引所や証券会社が過熱取引防止のため規制中

NISA対象外

信用取引はNISA対象外のため取引で出た利益にはすべて20.315%の税金がかかります。

レバレッジってなに?

次に、レバレッジの特徴や仕組みについて解説していきます。

自己資金以上の大きな取引ができる仕組みのこと

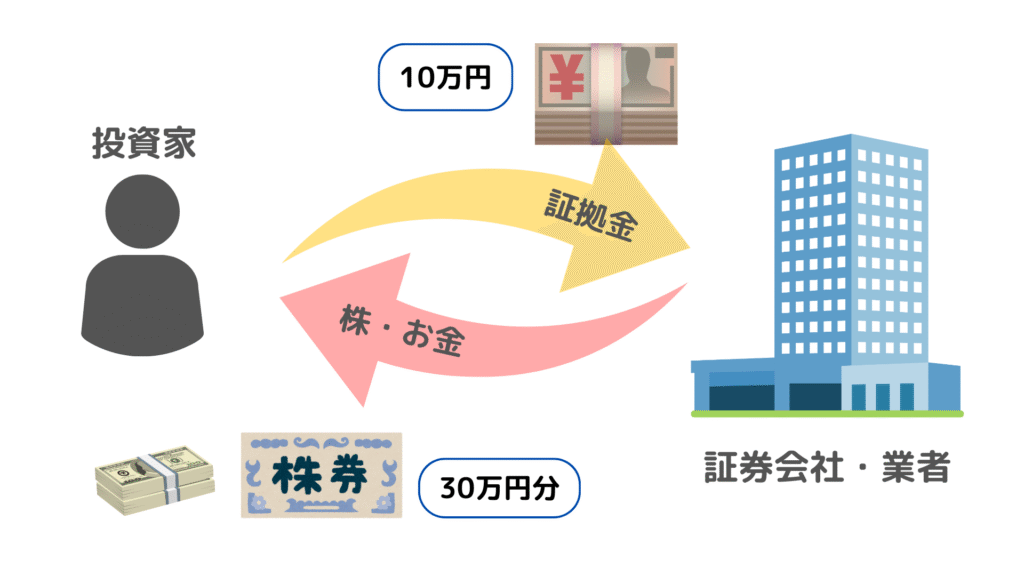

レバレッジとは、自分の資金を証券会社などの業者に渡すことで、その金額の何倍もの取引ができる仕組みのことです。

この業者に渡すお金のことを委託保証金(証拠金)と言います。

例えば、10万円の資金で30万円の取引をする場合んおイメージを見てみましょう。

- 委託保証金:10万円

- 取引できる金額:30万円

レバレッジは「レバレッジ〇倍」と表現するので、委託保証金10万円でその3倍である90万円分の取引を行うことをレバレッジ3倍と表します。

株式投資では「レバレッジ〇倍」という表現はあんまり使われないけど、この記事ではレバレッジと表現するよっ

レバレッジには上限あり

国内取引のレバレッジの上限は法律で決められています。

業者によっては違う可能性もありますが、上限は以下のようになります。

| 国内FX | 国内仮想通貨(暗号資産) | 国内株式 |

|---|---|---|

| 25倍 | 2倍 | 3.3倍 |

FXは0.01円単位のとても小さい値動きで行うので、実質レバレッジが前提となっているようなものであるため条件は高く設定されています。

ちなみに、海外の業者を利用するとFXと仮想通貨の最大倍率は跳ね上がります。

| 海外FX | 国内仮想通貨(暗号資産) |

|---|---|

| 1000倍~無制限 | 100倍~5000倍 |

レバレッジはハイリスクハイリターン

レバレッジ取引最大の魅力はもちろん自分の資金だけではできない大きな取引ができるということです。

言い換えると、自己資金だけでは決して得られないような利益を出せる可能性があるのです。

ただし、当然損失も大きくなっていまうということも忘れてはいけません。

「売り」「買い」ポジションってなに?

次にポジションについて解説していきます。

決済されていない状態のこと

ポジションは簡単に言うと、まだ決済されていない状態のことです。

信用取引は「買い」と「売り」が2つセットになっており、「買い」のあとは「売り」で決済、「売り」のあとは「買い」で決済となります。

つまりポジションとは、「買い」のあとの「売り」待ちの状態、もしくは「売り」のあとの「買い」待ちの状態ということになります。

このとき、「買い」と「売り」の順序はどちらが先でも大丈夫です。

少しわかりにくいと思いますので、2つの例で説明していきます。

例① 買いから入る 【買い建て】

あなたは、A社の株(株価1000円)が近いうちに値上がりすると予想しています。

そこで、証券会社から10万円を借りてA社株を100株購入しました。(=買い)

1週間後、予想通りA社株は1300円に値上がりしたので、100株すべて13万円で売却しました。(=売り)

あなたは証券会社から借りていた10万円を返して、3万円の利益を得ました。

| ①買い | ②売り | 利益 |

| 1000円 | 1300円 | 300円 |

例② 売りから入る 【売り建て】

あなたは、B社の株(株価1300円)が近いうちに値下がりすると予想しています。

そこで、証券会社からB社株を100株借りて売却し13万円分で売却しました(=売り)。

1週間後、予想通りB社株は1000円に値下がりしたため、あなたは10万円で100株購入しました(=買い)。

B社株100株を証券会社に返して、手元には3万円の利益が残りました。

| ①売り | ②買い | 利益 |

| 1300円 | 1000円 | 300円 |

信用取引=「買い」の「売り」の組み合わせで利益を得る取引

なんか難しくてよくわかんない…

大丈夫!簡単に考えてみよう

2つの例から、証券会社から株やお金を借りることによって「買い」からでも「売り」からでも、どちらが先でも取引できることがわかります。

そして、どちらも「安く買って高く売っている」という点については同じです。

つまり、信用取引はわかりやすく言えばどちらが先でもいいので安いと思ったタイミングで「買い」、高いと思ったタイミングで「売り」を組み合わせることで利益を得る取引ということです。

また、上手い人は株価が上がっても下がってても信用取引で利益を出すことができます。

数分~数時間の短期間でこれを繰り返す取引をデイトレードといいます。

- 株価が上がりそうなときは買いから

- 株価が下がりそうなときは買いから

って覚えればいいのねっ!

| 買い建て |

|---|

| 信用取引で証券会社からお金を借りて株を買うこと。借りたお金は返済する必要がある。 |

| 売り建て |

| 信用取引で証券会社から株を借りて株を売ること。借りた株は買い戻して返却する必要がある。 |

| 建玉 |

| 未決済の信用取引の合計。買いから始めてまだ売っていない、もしくは売りからまだ買い戻していない状態。 |

| デイトレード |

| 株などをその日のうちに売買して利益を狙う投資方法。例えば朝に安く買った株を値上がりした昼に売る。数分〜数時間など短い時間で売買を繰り返すのが特徴。 |

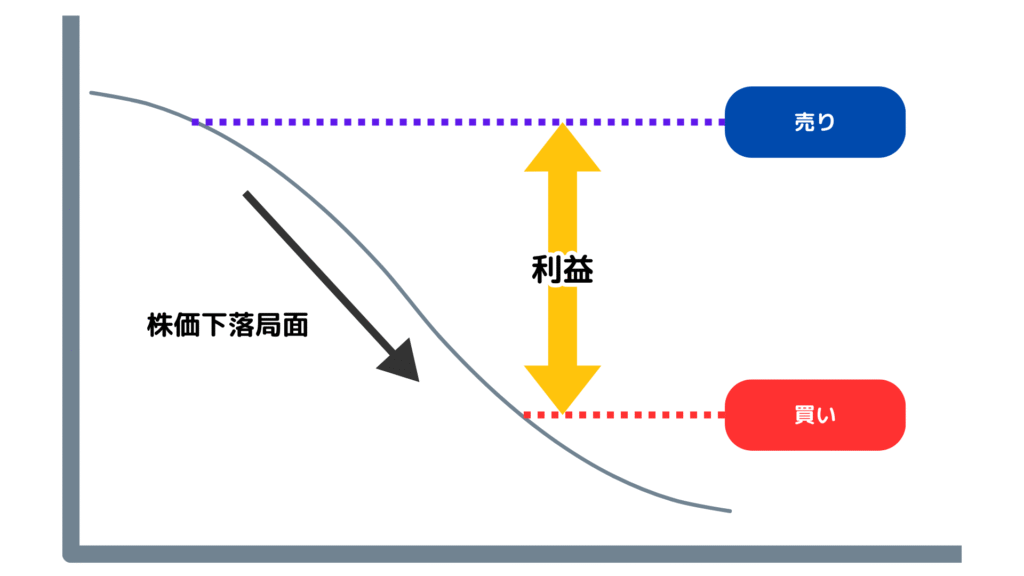

信用取引は価値が下がっているときにも利益を狙える 【空売り】

例えば、今年1年間は株価が下がり続けることが濃厚な銘柄があるとします。

現物取引でそんな株を買うことはまずないでしょう。

しかし、信用取引は上の例②のように価値が下がっているものに投資しても利益を出すことができます。

価値が下がることを見越して売りから入る取引のことを投資家の用語で空売りと言います。

株主優待を格安でゲット「クロス取引」ってなに?

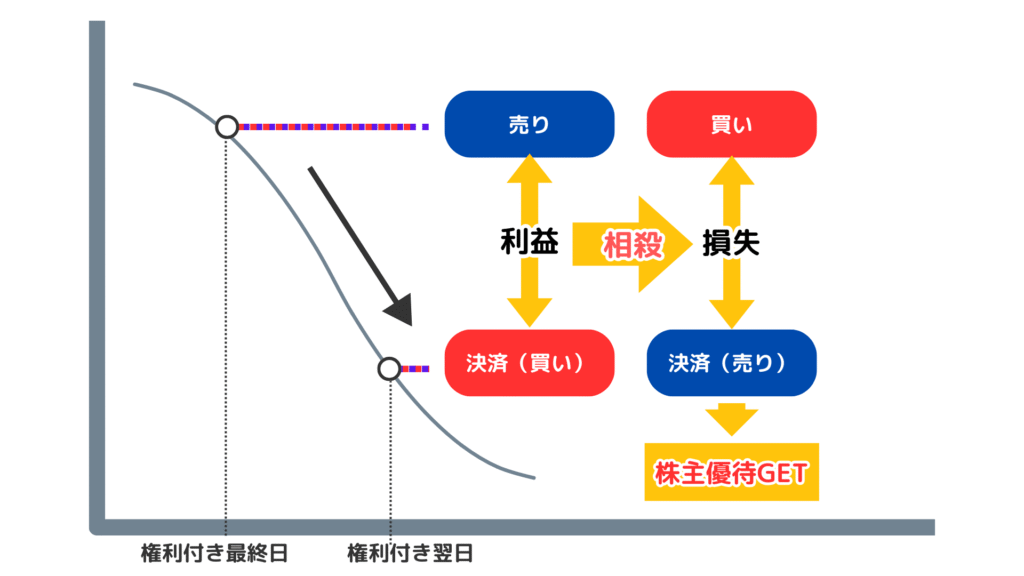

株主優待をもらうには権利付き最終日の取引終了する15:30にその企業の株を持っていればOKです。

しかし、優待の権利を得たら次の日にすぐ売ってしまう人が一定数いるため、権利付き最終日の翌日は株価が大きく下がってしまうことが多いです。

そのため、株主優待目的で株を買い権利をもらってすぐに売ると逆に損をしてしまうことがあります。

そうなると株価が再び上がってくるまで持っていなければなりません。

| 権利付き最終日 |

|---|

| 配当や株主優待を受け取るために株を保有しておく必要がある最終の取引日。 |

クロス取引=株主優待を低コストで狙う方法

クロス取引とは、現物取引で株を買うと同時に、同じ分だけ信用取引の「売り」を行う取引方法です。

クロス取引をすると、もし株価が下がっても信用売りでプラスになるので利益は±0になります。

低リスク低コストで株主優待をもらうための裏技のような方法というわけです。

しかし、損失が完全に0円になることはありません。

その理由は、信用取引の取引手数料や逆日歩といったコストがかかるためです。

特に逆日歩は人気な銘柄ほど費用が大きくなることが多いため注意が必要です。

| 逆日歩 |

|---|

| 証券会社から借りた株を売る「信用売り」で発生することがある費用。 証券会社が投資家に貸す株が足りなくなってきた場合、証券会社は株を他所から調達する必要があるため、そのコストが投資家に転嫁される。 クロス取引で人気の銘柄などは、逆日歩が高くなりやすい。 |

信用取引にかかる費用は?

信用取引にはどんな費用が掛かるのでしょうか。

売買手数料

売買手数料は、株を買ったり売ったりすることでかかる手数料です。

代表的なネット証券は無料になっていることが多いです。

金利

金利は、証券会社からお金を借りる、つまり買い建てで発生する費用です。

代表的なネット証券は借りた金額対して年率2.8%、1日当たり約0.0077%に設定されていることが多いです。

決済のときに引かれます。

| 信用取引の金利 |

|---|

| 信用取引で株を買い建てする際、証券会社から借りた資金に対して年率で発生する費用。決済まで日割りで加算される。 |

貸株料

貸株料は、証券会社から株を借りる、つまり売り建てで発生する費用です。

代表的なネット証券は借りた金額対してだいたい年率1.1~1.15%、1日あたり約0.0030~0.0032%に設定されていることが多いです。

決済のときに引かれます。

| 貸株料 |

|---|

| 信用取引で売り建て(空売り)をする際、証券会社から借りた株に対して年率で発生する費用。決済まで日割りで加算される。 |

管理費

管理費は、買い建てや売り建てを決済しないまま一ヶ月以上持ち続けると発生する費用です。

代表的なネット証券は1000株までは最低料金110円、1000株を超えると0.11円×株数で計算され上限は1100円に設定されていることが多いです。

決済のときに引かれます。

| 信用取引の管理費 |

|---|

| 信用取引で建玉を1か月以上保有すると、管理費が1建玉ごとに定額で発生します。 日割りでは増えず一ヶ月ごとに加算されることが多い。 |

信用取引にかかる費用の計算例

株価2000円の銘柄を200株40万円分空売りして、一か月後に株価1900円で買い戻したときを例に計算してみましょう。

- 金利:年率2.8%

- 貸株料:年率1.1%

- 管理費:最低料金110円、1000株を超えると0.11円×株数で計算され上限は1100円

として計算してみましょう。

| 売却価格(売建時) | 2000円 × 200株 | +400,000円 |

|---|---|---|

| 買戻価格(返済時) | 1900円 × 200株 | −380,000円 |

| 取引損益 | 400,000 − 380,000 | +20,000円 |

| 金利 | 発生しない | 0円 |

| 貸株料 | 400,000 × 1.1% × (30 ÷ 365) | -361円 |

| 管理費 | 0.11円 × 200株 → 最低110円適用 | -110円 |

| 総コスト | 金利 + 貸株料 + 管理費 | -471円 |

| 総合利益額 | 損益 − 総コスト | +19,529 |

この場合、合計で471円のコストがかかるということになります。

信用取引は勉強が必要?

信用取引は色々なメリットがあることがわかりました。

しかし一歩間違えると大きな損をしてしまう可能性もあります。

「株価を予測する知識」を覚えた方がいい

信用取引は、遠い未来よりもよりも数分後~数日後に株価がどうなるかを予測するスキルが重要です。

そのためには、株価の動きのグラフ、チャートのパターンなどからこのあと株価がどう動くのか分析するテクニカル分析を利用することがおすすめです。

SNSやネット上によくある独自の分析方法を有料で販売しているものを利用するときは、慎重によく考えてから自己責任で利用しましょう。

| テクニカル分析 |

|---|

| 過去の価格や取引量のデータを使ってチャートや指標を分析し、将来の価格変動を予測する方法 |

| ファンダメンタル分析 |

| 企業の財務状況や経済指標を評価し、株価の適正価値を見つける方法。長期的な投資向きの分析 |

知っておきたい 信用取引「3大リスク」

『信用取引に挑戦してみたい!』と思う人は、ぜひその前に信用取引の怖さを知っておかなければいけません。

そこで今回は、信用取引における3大リスクについてわかりやすく説明していきます。

信用取引のリスク① 追証おいしょう

信用取引で注意すべきこと、1つ目は追証です。

追証は、証券会社に対して期日までにお金を支払わなければいけない状態のことです。

なぜお金を支払わなければならないのか、いくら支払うのかなど、追証について詳しく見ていきましょう。

| 追証 |

|---|

| 証券会社に対して期日までにお金を支払うこと |

追証はいつ発生する?いくら必要?

追証を知るためにはまず,

- 建玉合計

- 委託保証金率

- 委託保証金維持率

というものを知っておく必要があります。

| 建玉合計 |

|---|

| 信用取引で今持っているポジションの合計金額 |

| 委託保証金率 |

| 建玉合計のうち委託保証金の割合 |

| 委託保証金維持率 |

| 取引開始後に株価が上下することで変化した委託保証金率 |

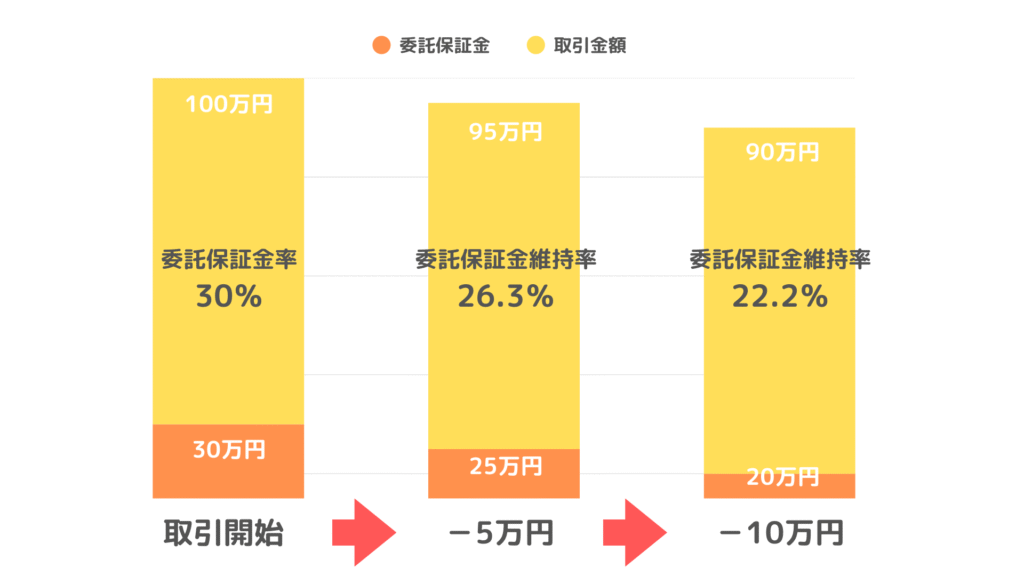

わかりやすくするため、信用取引で30万円にレバレッジをかけ100万円分の買い注文を入れた例で考えてみます。

信用取引で30万円にレバレッジをかけ100万円分の買い注文を入れた場合

- 委託保証金30万円

- 建玉合計100万円

- 委託保証金率30%

ということになります。

もし100万円分の株が95万円に価値が下がった場合、5万円分のマイナスは委託保証金が減る扱いになるので、委託保証金は30万円→25万円に下がり委託保証金維持率は26.3%となります。

さらに95万円の株が90万円がになると委託保証金は20万円となり、委託保証金維持率は22.2%になります。

このように、取引のマイナスが大きくなるほど委託保証金維持率が下がっていくということになります。

そしてさらにマイナスが膨れ上がり、委託保証金維持率がある一定のラインを下回ってしまうと、それを回復するために委託保証金の追加入金を求められます。

これが追証です。

支払う金額は、委託保証金維持率が追証にならないラインを越える分の金額になります。

ちなみに、追証を払うまでの間にマイナスが小さくなり追証発生の基準以上まで回復したとしても、追証を解消したとはみなされません。

代表的な証券会社の追証が発生する基準

| 証券会社 | 追証発生条件 |

|---|---|

| SBI証券 | 委託保証金維持率20%未満 |

| 楽天証券 | 委託保証金維持率20%未満 |

| moomoo証券 | 委託保証金維持率30%未満 |

| 松井証券 | 委託保証金維持率20%未満 |

信用取引のリスク② 強制決済(ロスカット)

信用取引で注意すべきこと、2つ目は強制決済(ロスカット)です。

強制決済はその名の通り、強制的に今持っているポジションを決済されてしまうということです。

現物取引であればマイナスしていても辛抱強く持ち続ければまたプラスになるかもしれないので、わざわざ大きくマイナスしている状況で株を売る必要はありません。

しかし、強制決済は有無を言わせずに決済されてしまうため、マイナスが確定してしまいます。

| 強制決済 |

|---|

| 証券会社によってこれ以上マイナスが大きくならないようにポジションを強制的に決済されてしまうこと。「ロスカット」とも呼ばれる。 |

強制決済は実行されるまで時間がかかる場合も

強制的に実行されてしまうとはいえ、強制決済は他の人たちの取引を差し置いて優先的にされるものではありません。

そのため、株価が大暴落したときなど株価変動が早く注文が殺到するような場面では、強制決済が実行されるまで時間がかかってしまう場合もあります。

その場合、強制決済が終わってみれば発生したときよりさらに損失が大きくなっているということもあります。

強制決済(ロスカット)はいつ発生する?

強制決済は追証を期日(=追証期限)までに支払わないと発生します。

追証期限は証券会社によって異なりますが、追証発生から2~3営業日後に設定されていることが多いです。

| 証券会社 | 強制決済条件 |

|---|---|

| SBI証券 | 追証発生日から3営業日目の昼12時までに解消できなかった場合 |

| 楽天証券 | 追証発生日から2営業日目の昼12時までに解消できなかった場合 |

| 委託保証金維持率が10%を下回った場合 | |

| moomoo証券 | 追証発生日から2営業日目の昼12時までに解消できなかった場合 |

| 委託保証金維持率が10%を下回った場合 | |

| 松井証券 | 追証発生日から2営業日目の昼11時30分までにに解消できなかった場合 |

信用取引のリスク③ 不足金(預り金不足)

信用取引で注意すべきこと、3つ目は不足金(預り金不足)です。

不足金は証券会社に返済しなければいけない借金のことです。

支払わなければ最悪の場合、法的措置を取られる可能性もあります。

支払わないと強制決済される追証と間違えないよう注意が必要です。

| 不足金 |

|---|

| 信用取引の決済による損失が口座内の金額では支払いきれない状態のこと。不足している金額の入金が必要。「預り金不足」とも言う。 |

不足金(預り金不足)はいつ発生する?

不足金はマイナスが委託保証金よりも大きくなってしまった場合に発生します。

例えば、

- 追証が発生してから支払いまでの間に株価が下がり委託保証金よりもマイナスが大きくなってしまった

- 強制決済の取引が成立するまでの間に株価が下がり委託保証金よりもマイナスが大きくなってしまった

というようなケースで発生することが多いです。

信用取引のリスクを回避するためにはどうしたらいいの?

信用取引のリスクを回避するために一番効果的なのは、委託保証金率をなるべく高くしておくことです。

国内株式の信用取引における委託保証金率の下限は30%ですが、30%ギリギリに設定するほど少しのマイナスで追証や強制決済になる可能性が高くなってしまいます。

委託保証金率は50%以上にしておくのが理想的です。

慣れないうちは委託保証金率は50%よりもっと高くするか、委託保証金率100%(レバレッジなし)にしておく方がいいよ

初心者にも安心!SBI証券「はじめて信用」

初心者が安心して利用できるようにリスクが低めに設定されている信用取引サービスがあるので、最初はそれを利用するのもよいでしょう。

SBI証券のはじめて信用についてリンク先でくわしく説明しています。

まとめ

- 信用取引は、証券会社から株やお金を借りて行う取引のこと

- レバレッジをかけることで自己資金ではできないような大きな金額の取引もできる

- 追証、強制決済、不足金(預り金不足)など損失を伴うリスクがある

コメント